JEAN DIEUZAIDE, PORTUGAL 1950, 1998

Centenário do nascimento de Jean Dieuzaide (20.06.1921 – 2021)

.

.

.

Jean Dieuzaide

Portugal 1950

Fotografia: Jean Dieuzaide / Texto: Eduardo Lourenço

Savonnières, Indre-Nantes, França: En Vues / 1998

Col. Impressions de voyage, n.º 1

Português e francês / 20,5 x 25,9 cm / 104 pp.

Cartonado

ISBN: 9782911966057

.

.

.

.

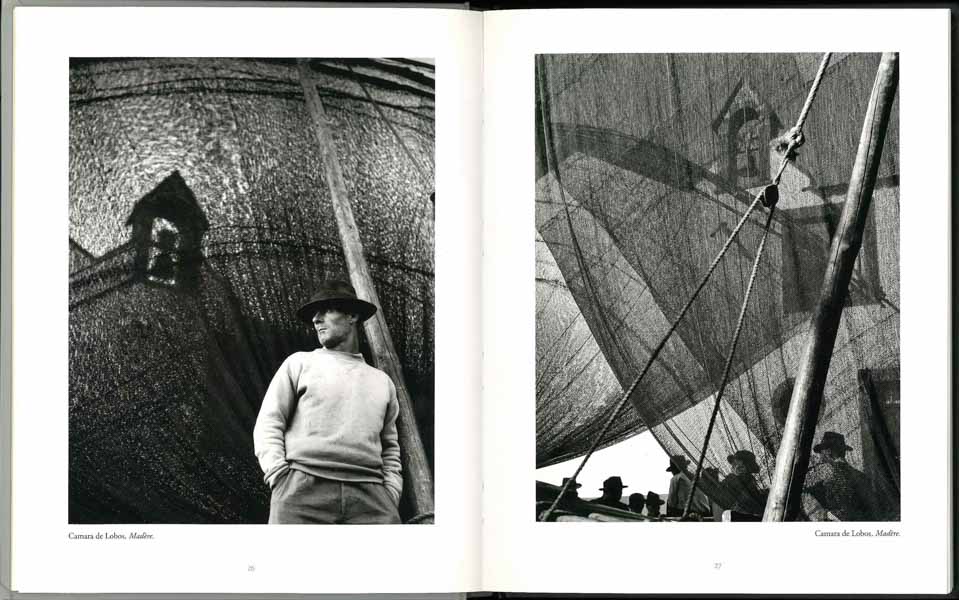

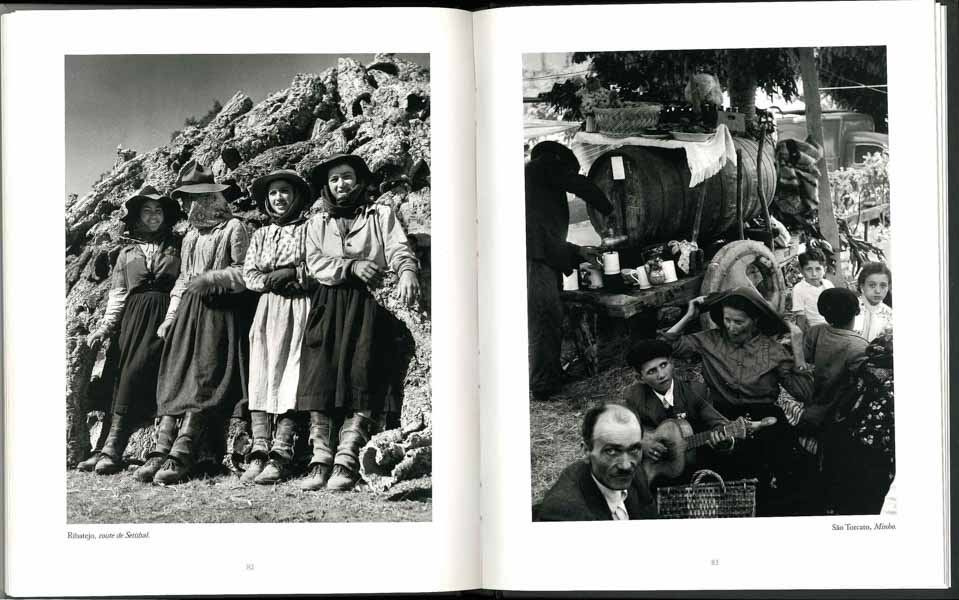

Quando, em 1953, para a editora Arthaud, Jean Dieuzaide percorreu as pequenas estradas delapidadas de Portugal submetido à ditadura de Salazar, tinha apenas trinta anos, mas já tinha uma sólida cultura fotográfica. Visualmente, o país ainda não estragado pelo turismo de massa, aparece-lhe imediatamente como um Éden onde poderá colocar em prática as suas qualidades humanistas e sua abordagem neorrealista e formalista. Espantado com a sensualidade das mulheres, movido por crianças, sensível aos encontros de todos os tipos, capta espontaneamente o quotidiano, o trabalho e as festas de um povo, do qual, como homem do sul, imediatamente entende e ama a alma profunda.”

.

Em 1953, 1954 e 1956, Jean Dieuzaide vem a Portugal, pelas edições A. Arthaud, palmilha o país de norte a sul, do Minho ao Algarve e à Madeira. Fotografa. A paisagem, a monumentalidade, as gentes. Nesta obra são as pessoas que encontramos: crianças, jovens, mulheres e homens, mais novos e mais velhos. Nas suas vidas e lazeres, no seu estar, no encontro do quotidiano na primeira .

.

.

Eduardo Lourenço escreve o magnífico ensaio que abre a obra, enquadrando o olhar do fotógrafo e os tempos de então:

.

LUZ E MEMÓRIA

.

Decorreu meio século desde que Jean Dieuzaide passeou o seu olhar impassível por um país que se lhe ofereceu com um abandono e uma reserva bastante raras. Como se o fotógrafo tivesse percebido instintivamente que Portugal nada mais tinha para dar além da sua aparência de povo pobre e grave que um sorriso, tão desarmado quanto o resto, por vezes vem realçar. Esta oferta sem pose, como se ninguém se sentisse observado, confere ao retrato quotidiano uma intemporalidade paradoxal. Todavia, estas fotografias parecem datar de ontem, provir de um passado que não se assemelha à imagem que hoje temos de um país europeu. Onde está essa Europa descalça, a preto e branco, discreta, cujos esforço e cansaço se inscrevem no mais ínfimo dos gestos deste antigo povo descobridor, decaído do seu esplendor, mas não dos seus sonhos?

Jean Dieuzaide captou esses rostos portugueses em princípios dos anos 50, numa altura em que a Europa ultrapassava o período negro do pós-guerra e se preparava para entrar na era da abundância, deixando para trás esse país à beira do Atlântico que, em tempos idos, fora o primeiro a optar pelo destino colonizador europeu. Não era então possível adivinhar que pessoas aparentemente imobilizadas numa vida com sabor a Idade Média um dia se viessem a desfazer da sua resignação quase feliz e partissem para a nova Europa, como os judeus outrora para Canaã. Este êxodo viria modificar os rostos que o olho de Jean Dieuzaide recortara no espaço nítido de Portugal como se fossem estátuas da Ilha da Páscoa e transformá-los em rostos de europeus no meio de outros. Mas tudo leva a crer que independentemente das figuras novas, a imobilidade sem idade que Jean Dieuzaide soube captar continua a estar presente, tão natural e indecifrável quanto a do seu estranho álbum fora do tempo,

O Portugal de Jean Dieuzaide é o último espelho em que realmente podemos contemplar, como se fosse ontem, os mais humildes, aqueles cujos trabalhos e dias se perpetuaram ao longo dos séculos, quase sem alterações. Homens e mulheres ligados à terra ou ao mar, através dos gestos e dos olhares que, noite e dia, formaram a sua alma, aprofundaram o seu silêncio, adoçaram o seu sorriso. Esses homens que atravessaram os mares dos cinco continentes parecem caminhar sem destino. Os próprios pescadores da Nazaré, os seus mais legítimos herdeiros, deitam-se como mortos na areia, de regresso à terra. Só as mulheres, envoltas nos seus xailes negros, irmãs de Electra, parecem incansáveis. Nos braços ou nas cabeças transportam o peso todo do mundo, em sentido próprio e figurado. Essas figuras de coro antigo tornaram-se, tal como aconteceu com Amália Rodrigues – na época em que ela emprestava a sua voz para cantar os desafios ao destino -, ícones da nossa mitologia arcaica. Aos olhos de Jean Dieuzaide são ainda verdadeiras madonas, sem lenda, cuja única memória é a memória sem idade do nosso povo, mais antiga do que ele. Elas situam-se para além da História, à imagem do que acontece com uma grande parte do nosso país, e vivem os restos de uma aventura colectiva cultivada pelo “outro Portugal”, o país oficial a que Jean Dieuzaide prestou pouca atenção. Quando muito, uma atenção distraída.

Sem que este fosse seu propósito – não existe o mínimo traço ideológico no seu olhar -, Jean Dieuzaide soube aqui ser o evangelista da dor, do luto, por vezes da festa de um povo que pertencia então aos mais pobres da Europa, que se consolava das suas misérias através da recordação embelezada de um Império algures em Africa e, mais ainda, através da esperança de, um dia, poder fugir para um continente mais rico. As pessoas do povo sabem que não pertencem ao país que Jean Dieuzaide não quis ver, o das cidades, que a partir dos anos 30 experimentava uma industrialização tímida, e que orgulhosamente recusava a ajuda que outras nações mais ricas não rejeitaram. Salazar, mestre a bordo, tinha raízes rurais. E via no Portugal arcaico, incarnação dos valores morais, o país real, procurando mantê-lo, o mais tempo possível num modo de vida que vinha desafiando os séculos e que ele continuava a julgar exemplar. Exemplar era-o este povo, suportando a dor, sofrendo na terra para alcançar o céu. Numa época em que em toda a Europa a população rural abandonava os campos a favor da cidade, Salazar não estava de modo algum interessado em que os seus camponeses sem preparação ou seja, sem controlo, viessem engrossar as fileiras dos trabalhadores que começavam a cercar as futuras metrópoles (Lisboa e Porto). Porém, um dia deixou de ser possível conter a nossa miséria no interior das nossas fronteiras. Foi o momento do Salto, impulso irresistível de toda essa gente cujos últimos gestos a objectiva de Jean Dieuzaide conseguiu captar antes da metamorfose provocada pela corrida em direcção à Europa.

Gostamos de comemorações. Um célebre retábulo do século XV, de Nuno Gonçalves, retrata Portugal na altura em que se verifica a sua entrada na história da civilização. Graças ao talento do pintor, revisitamo-nos com condescendência e orgulho nesse espelho aumentado que representa toda uma época. A seguir, Portugal e os portugueses conheceram momentos menos florescentes e por vezes utilizarem as cores do ressentimento para pintarem o seu sentimento de decadência. De uma maneira geral, os estrangeiros que nos vinham fazer uma visita eram mais indulgentes. Não havia olhar que nos magoasse mais dolorosamente do aquele que tínhamos sobre nos próprios. Por vezes, também recusávamos essa tendência masoquista e caíamos na nossa própria apologia – duas maneiras simétricas de exorcizar a nossa impotência perante a incapacidade de modificarmos profundamente a situação nacional.

Após os anos 30, o Estado Novo, encenação portuguesa do fascismo italiano em termos ideológicos, mas totalmente diferente no que refere à maneira de se apropriar do mesmo ideal, toma à sua conta a exaltação da realidade nacional. Com algum sucesso. Uma espécie de alegria de encomenda banha a atmosfera do nosso país. A bem dizer, a única novidade é esse voluntarismo alegre. Os portugueses não são especialmente exuberantes, mas gostam de festas, sagradas ou profanas, que ritmam a sua vida de labor. Desde a noite dos tempos, o trabalho apenas é suportável graças ao acompanhamento da canção, da dança, da música. Nos anos 30, a novidade, em Portugal como noutros países (Itália, Alemanha, União Soviética), reside no facto de o Estado querer orquestrar essas tradições ou fazê-las renascer, se necessário, para devolver o país inocência perdida com o aparecimento do mundo moderno. O folclore torna-se uma cultura. O ano charneira de 1936 acaba, um pouco por toda a Europa, com esse tipo de manifestações colectivas mais ou menos espontâneas. Elas adquirem um carácter ideológico, muitas vezes de signo oposto. O cinema é mobilizado para dar uma nova dimensão à raça e ao trabalho na alegria. A cidade transforma-se numa espécie de aldeia ideal. As comédias dos anos 40, ainda hoje referências vivas dessa época de despreocupação voluntária, a coberto de um humor ingénuo, escondem os aspectos menos alegres da vida quotidiana.

Diga-se que durante este período trágico para uma boa parte da Europa, modelo de civilização, o país pobre a tentar modificar-se que é Portugal faz figura de excepção. Logo ao lado, a Espanha sara as feridas de uma guerra civil particularmente atroz. Além-Pirenéus, a Europa afunda-se na tormenta. Lisboa torna-se o último refúgio para aqueles que a derrota francesa precipita para uma nova diáspora. E o último cais antes da América.

Enquanto o povo cumpre os seus labores imemoriais, Salazar, e com ele o país, celebra os nossos oito séculos de independência com uma modéstia vistosa. A exposição de 1940, numa Europa em guerra, podia parecer um acto de provocação ou de loucura. A festa destinava-se a exaltar o sentimento nacional e a confortar um regime decidido a não participar num conflito que não era dele. Portugal, nessa altura, pensa no seu Império, sonha com o Império. (…) Fomos os únicos espectadores desta grande exposição, aparentemente fora do tempo, concebida como uma missa à glória da nossa vocação colonizadora e missionária. Ela não podia, devido às circunstâncias, ter outras pretensões. Portugal oficialmente era neutro, mas a maior parte da opinião pública inclinava-se para a Democracia. Essa opção, com o tempo, foi ganhando a cor precisa da recusa política, ideológica, do Estado Novo. O fim da guerra provocou uma explosão de alegria, como se estivéssemos estado ao lado dos Aliados contra Hitler.

Não sabemos exactamente o que o país profundo, que Jean Dieuzade arrancou ao seu silêncio e nos oferece, pensava sobre a História que se fazia e desfazia ao seu lado e de que nem sequer era espectador. O país profundo olha com ingenuidade e dignidade para quem o olha. Leva a sua vida. Sobrevive para além dos dramas e dos combates que dilaceram o mundo. Se tanto, numa época em que não sabe ou não pode dizer o que a nova literatura, a nova pintura, o cinema, um pouco, pensam dele. Torna-se, independentemente da sua vontade, o herói de uma revolução silenciosa, o objecto de uma atenção de tipo novo. Poetas, romancistas, pintores, dramaturgos, cineastas debruçam-se sobre o destino de inúmeros rostos anónimos, ao longo dos anos 50. Muitas vezes imaginam, mais do que conhecem, os dramas desse povo que, salvo raras excepções, durante séculos apenas fizera figuração no nosso imaginário. Os esboços muitas vezes são sumários ou demasiado marcados pela recordação das grandes sagas americanas dos anos 30 – as de John Steinbeck, de Erskine Caldwell -, ou brasileiras – as de Terras do Sem Fim de Jorge Amado, de Vidas Secas de Graciliano Ramos, ou as epopeias elegíacas de Lins do Rego mas também pelos belos livros de Silone ou de Vittorini, sobre a condição dos camponeses no tempo do fascismo italiano.

Estes “fotógrafos” da realidade portuguesa não são os primeiros a debruçar-se sobre o mundo rural e, mais raramente, sobre o das fábricas, mas veem nele um “exército da sombra” destinado a tornar-se, como na altura se sugere, com intenções ideológicas evidentes, a monção do futuro. Ao longo da primeira metade do século, escritores como Aquilino Ribeiro e Miguel Torga evocaram, com um olhar dividido entre a etnologia e a mitologia, esse mundo rural e, em particular, o mais arcaico, o das montanhas do norte de Portugal. A geração nova introduz um suplemento, por vezes excessivo, de autoconsciência ao que, na maior parte das vezes, nada mais era do que sonhos ou revolta cega perante a injustiça e a opressão que se abatiam sobre os desgraçados como se fosse seu destino. O sobressalto mudo, mas eficaz, viria mais tarde, quando milhares de homens, de mulheres e de crianças atravessaram a Península como se fossem uma matilha chicoteada pela pura necessidade, em direcção a uma Europa de que desconheciam tudo, menos que se parecia com o Eldorado.

Jean Dieuzaide tirou o último e comovente instantâneo de um país que, pouco tempo depois, viria a lançar-se no futuro, da cor da esperança. O país que captou é o de uma paisagem mais marítima do que terrestre, apesar de esta última se manifestar no olhar de um jovem pastor, tão cândido quanto o são as jovens raparigas de olhos claros, estranhos, quase nórdicos. De que aventura atlântica, de que passagem viking pelas nossas costas testemunham estas moças de cabelo doirado? Jean Dieuzaide não solicitou o seu sorriso ainda cheio de infância, nem o da mulher de olhos negros, serena na sua pobreza de rainha, que esconde o filho no xaile cor de luto. São dois olhares que se cruzam aceitando-se, um vertiginosamente ausente, o outro cheio de presença humana, imediatamente inscrita no tempo imemorial.

Há séculos que recitamos os versos de François Villon: “Où sont les neiges d’antan?” O país de Jean Dieuzaide, deslumbrante de luz negra, não se afogou no esquecimento. Para quem não o conheceu, ele emerge de um passado sem idade e quase sem referências, uma vez que todos esses rostos, esses ritos de um povo singular, a dada altura do seu destino, são vividos como se fossem alheios à História que os deixa na beira dos caminhos. Para quem o conheceu e com ele partilhou esse anonimato glorioso da humanidade, eles tornaram-se uma companhia silenciosa ao abrigo da corrupção e da morte.

Costumamos dizer: “olha para a fotografia”. Tudo merece ser olhado. Mas, para nós, apenas são verdadeiras imagens aquelas que olham para nós. Não sei se Jean Dieuzaide obedece a essa poética da Modernidade, mais fascinada com a ausência do que com a presença. Gostamos que tivesse deixado aos seres e aos gestos quotidianos um espaço que só a eles lhes pertence. Como se quisesse ausentar-se do seu próprio olhar. Não é pessoa que se precipite para cima do próximo, como o fazem as aves de rapina com a sua presa. Agradecemos-lhe o facto de estar longe de uma certa vontade poder desejante de vampirizar o real. O seu olhar é o olhar que mereciam seres tão desprevenidos como os que estão expostos perante ele, como perante Deus. Jean Dieuzaide não questiona, não denuncia, não vê nada por trás daquilo que vê. Esta poética do instante na sua eternidade é o cúmulo da delicadeza e da sabedoria. Mas aquilo que ele oferece à nossa vista, meio século depois, continua a provocar o mesmo espanto e a mesma interrogação, como se nos oferecesse o segredo de pessoas cuja única felicidade reside no facto de verem e de serem ustos como seres humanos.

.

Aix les Bains, 2 de Abril de 1998.

.

.

.

Jean Dieuzaide, Portugal 1950, 1998

.

.

.

Este livro foi editado por ocasião da exposição homónima, organizada pela FNAC, que esteve patente em Portugal na FNAC Colombo (1998) e foi editado com o apoio da FNAC, da Galerie Municipale du Chateau d’Eau, Toulouse e do Centre Culturel Calouste Gulbenkian de Paris.

.

.

.

Jean Dieuzaide nasceu a 20 de junho de 1921 em Grenade sur Garonne, França. Foi o primeiro fotógrafo galardoado com o Prix Nièpce, em 1955, e é o único fotógrafo premiado também com o Prix Nadar, atribuído em 1961 pelo livro «Catalogne Romane» (Gens d’lmages). Foi o criador da Galerie Municipale du Château d’Eau, em Toulouse, em 1975 e é uma das personalidades mais importantes da fotografia francesa.

Aos 13 anos teve a sua primeira câmara: uma Coronet 6 x 9. Durante a 2.ª Guerra Mundial fotografou campos de treino, jovens em Toulouse e começou a assinar como “Yan”, nome como era conhecido na Resistência.

Foi membro do “Le Groupe Photographique des XV”, e posteriormente do “Les 30 x 40” e foi o fundador do grupo “Libre Expression”. Começou como fotojornalista, mas foram as suas viagens e fotografia arquitetónica que vieram a dominar o seu trabalho. Fez também fotografia abstrata e retrato.

Em 1969 é nomeado membro de honra da Fédération Française de l’Art Photographique (F.F.A.P) e em 1970 é presidente da comissão artística da Fédération Internationale d’Art Photographique (FIAP) e nesse mesmo ano é um dos fundadores dos Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles.

Humanista, defensor assíduo do reconhecimento da fotografia como arte, fotógrafo de luz, autor de vários livros e exposições pelo mundo, construiu uma obra a preto e branco, profunda, essencial e subjectiva, da qual será apogeu “Mon aventure avec le Brai”, publicado em 1972. Em 1983, as edições Contrejour publicam “Voyages en Ibérie” prefaciadas por Gilles Mora, onde encontramos várias fotografias de Portugal.

Foi agraciado em França com o grau de Cavaleiro da Ordem do Mérito, 1966 e em 1981, com o grau de Oficial da Ordem do Mérito e Ordem das Artes e Literatura, entre outros.

Faleceu em 18 de setembro de 2003, em sua casa, no 7, rue Erasme, em Toulouse. A sua obra estima-se em mais de 1 milhão de fotografias. As suas fotografias foram entregues em 2016 à Cidade de Toulouse que tem a responsabilidade da sua conservação, promoção e divulgação.

.

.

.

Pode ver sobre o livro “Portugal”, de Yves Bottineau, com fotografia de Jean Dieuzaide, edições A. Arthaud, no FF, aqui.

Pode conhecer melhor a sua obra aqui.

Pode ver sobre Eduardo Lourenço, no FF, aqui.

.

.

.

Pingback: JEAN DIEUZAIDE EM PORTUGAL, 1994, por AGOSTINHO GONÇALVES | FASCÍNIO DA FOTOGRAFIA