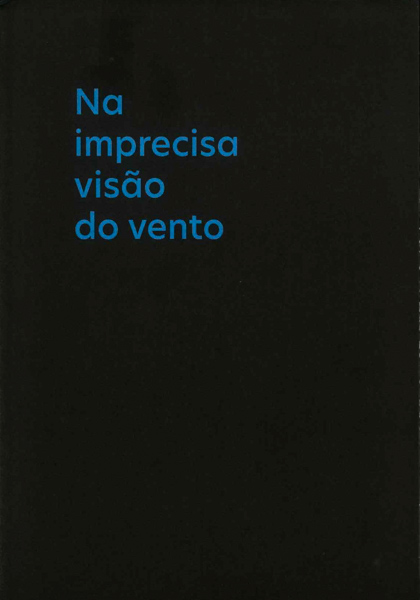

SUSANA PAIVA, NA IMPRECISA VISÃO DO VENTO,2020

.

.

.

Susana Paiva

Na imprecisa visão do vento

Imagem: Susana Paiva / Ensaio: Diogo Martins

Castelo Branco: Terceira Pessoa – Associação / Novembro 2020

Projeto “Rastro, Margem, Clarão”

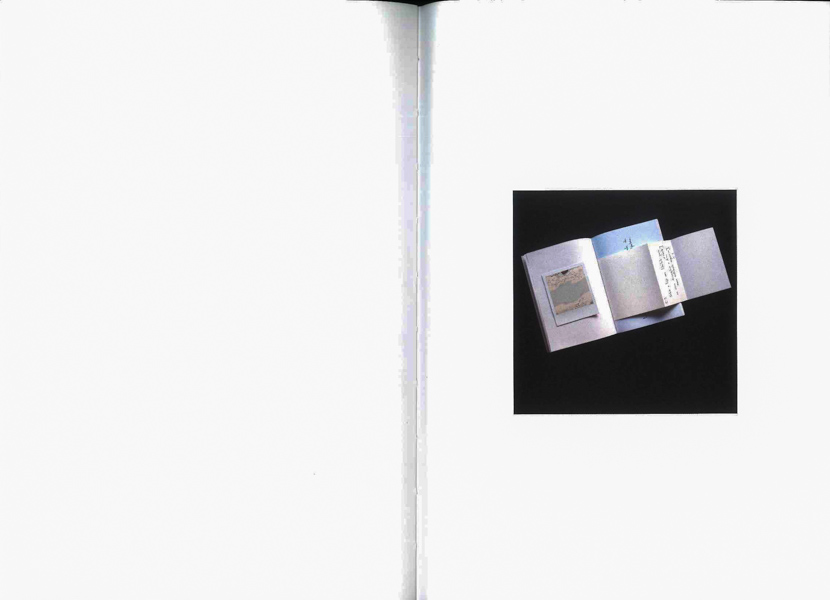

Português / 14,7 x 21,0 cm / 64 pp

Capa mole, costura à linha aparente, interior / 350 ex.

ISBN: 9789893310021

.

.

.

.

“afasto-me, restabeleço a integralidade da paisagem e deixo de ver, tudo morre nessa zona branca lateral, de consumação, mover-me sempre na sua margem, sentir o meu ombro empurrar as coisas, o peso delas como uma teimosia, perder um rosto no desvio, quando persigo o desvio para poder caminhar, tudo perder menos o caminho, acabar na falésia, sobrepor a cegueira e o mar e destruir as fronteiras, alguém se aproxima com o rosto cheio de gratidão, com uma voz onde me acolho, com uns olhos que atravessam com serenidade a minha cegueira, então pergunto-lhe: que coisas vê?

e ela descreve-mas, enquanto vou dando nomes às suas descrições,

gostaria que a morte fosse a minha fala, decrescendo

encontro a mancha que a luz tacteia: albatroz, gaivota ou águia, sinal que atravessa a paisagem num movimento crepuscular, tudo é paz na imprecisa visão do vento,

Rui Nunes, Rostos, Lisboa: Relógio d’Água, 2001: 80.

.

.

Este livro, juntamente com “Basta que um pássaro voe” de Rui Dias Monteiro (fotografia) e Vítor Ferreira (texto) e “Boca” de Valter Vinagre (fotografia) e Eunice Ribeiro (texto), formam um conjunto desenvolvido no contexto do projeto pluridisciplinar “Rastro, Margem, Clarão”, um projeto da Terceira Pessoa, “no qual um colectivo de criadores em artes performativas, artes visuais e ensaístas se propuseram pensar a escrita de Rui Nunes (n. 1945) nas suas heterogeneidades, nódulos temáticos e inquietações, numa abordagem arrojada e heuristicamente transdisciplinar.”

.

.

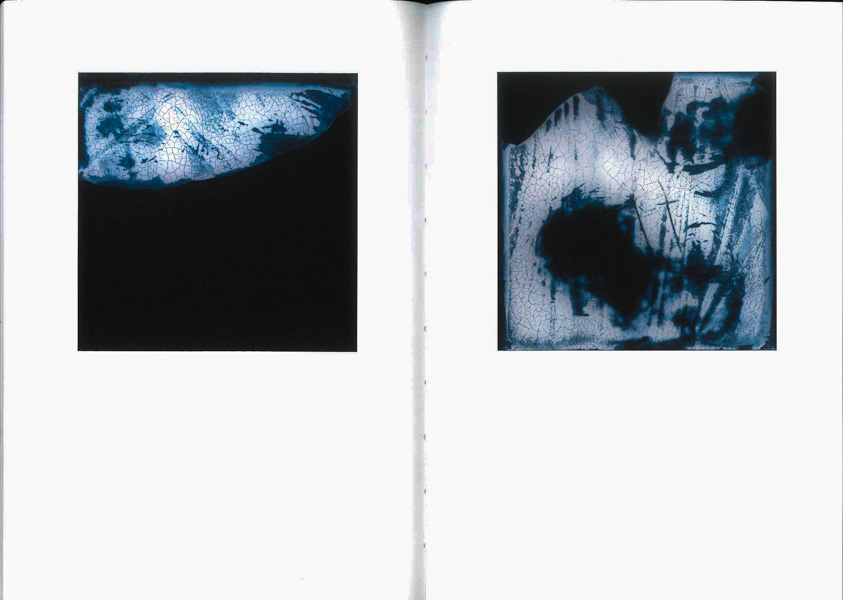

O livro abre com uma sequência de imagens de Susana Paiva. Segue-se o ensaio de Diogo Martins, dividido em vários títulos / capítulos / partes. Reflete sobre a obra de Rui Nunes, sobre a obra de Susana Paiva e sobre o seu método de trabalho para estas imagens (Susana Paiva chama imagem e não fotografia). E duas imagens mais.

Transcrevo dos primeiros títulos do ensaio de Diogo Martins (de onde extraí a citação acima):

.

Tudo é paz na imprecisa visão do vento

.

Se fecharmos os olhos, para onde vai o mundo? Que acontece às coisas visíveis quando lhes voltamos as costas? O que é o visível, e o que há no visível, quando o observador já não existe para mediar entre si e o mundo relações de sentido, estados de alma, matérias da existência?

Sinto-me uma autêntica criança, neste preciso momento, atirando perguntas ao ar. Uma criança que está intimamente ligada à terra que pisa, aos objectos em que põe as mãos, às superfícies onde cola a cara e deixa marcas, vestígios da sua presença súbita, embaciando vidros, desenhando as iniciais do seu nome.

(…)

De súbito, só se vê pela fotografia, por imagens, para crer que o mundo existe.

Por outras palavras: faz-se “um registo impermanente oscilando, poeticamente, entre facto e ficção”. Cito a Susana Paiva no livro Cegueira ([Col. «Ser fotógrafa», vol. 3, Huggly Books] 2020), um título tão fecundamente heurístico se o pensarmos no coração da visualidade imediata, espontânea, da captura fotográfica, ou, por exemplo, à luz de Derrida, que a propósito de auto-retratos experimenta escrever sem ver a própria mão conduzindo a escrita, para concluir como a linguagem “[nos] fala sempre da cegueira que a constitui” (Derrida, [Memórias de Cego. O auto-retrato e outras ruínas, tradução de Fernanda Bernardo, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian] 2010: 12).

Fotografia e cegueira. Como se o olhar que a Susana propõe procurasse outra coisa que não o imediatamente visível, outra coisa que não o referente, outra coisa que não o conhecer. Poeticamente, diz-nos, entre facto e ficção. Olha-se para desconhecer – e é pelas veredas desse desconhecimento que o mundo se abre a formas inesperadas de ser habitado, repossibilitado na sua condição simultaneamente mortal e infinita. (…)

.

.

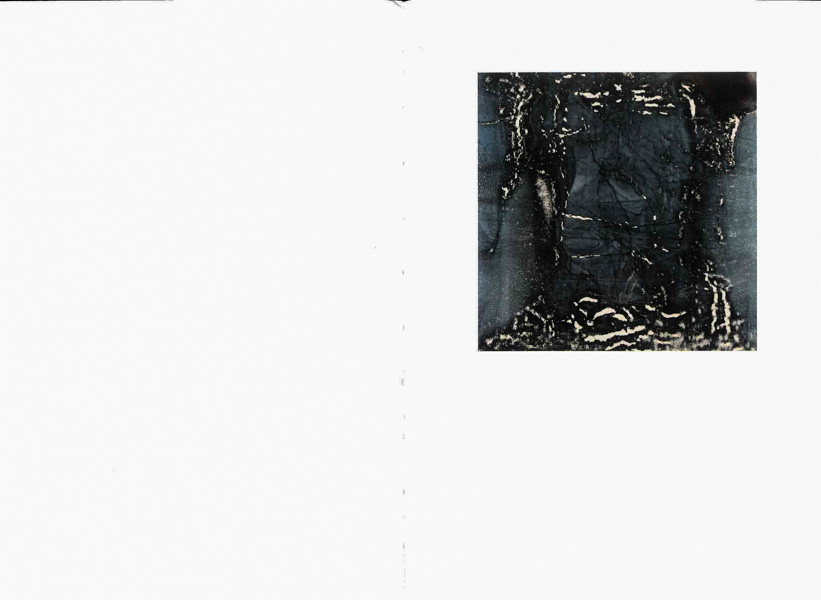

[esventrar]

.

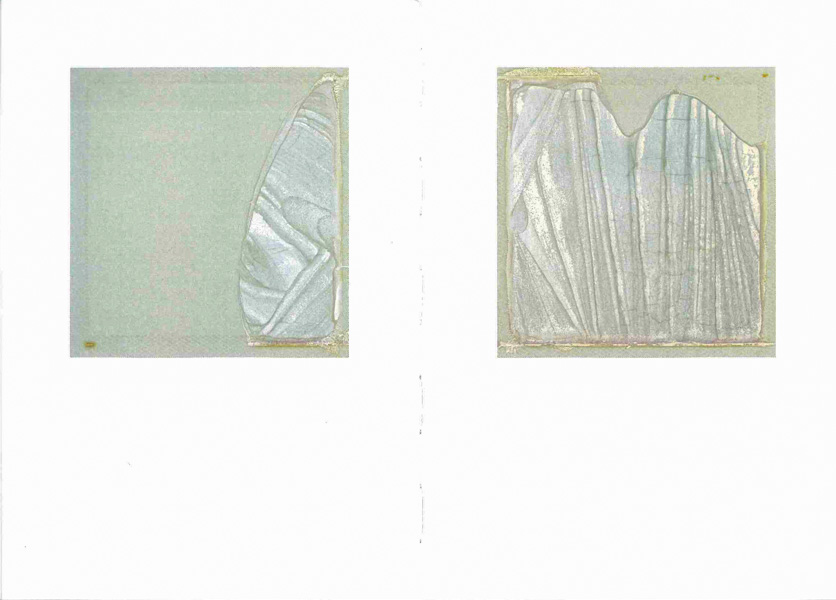

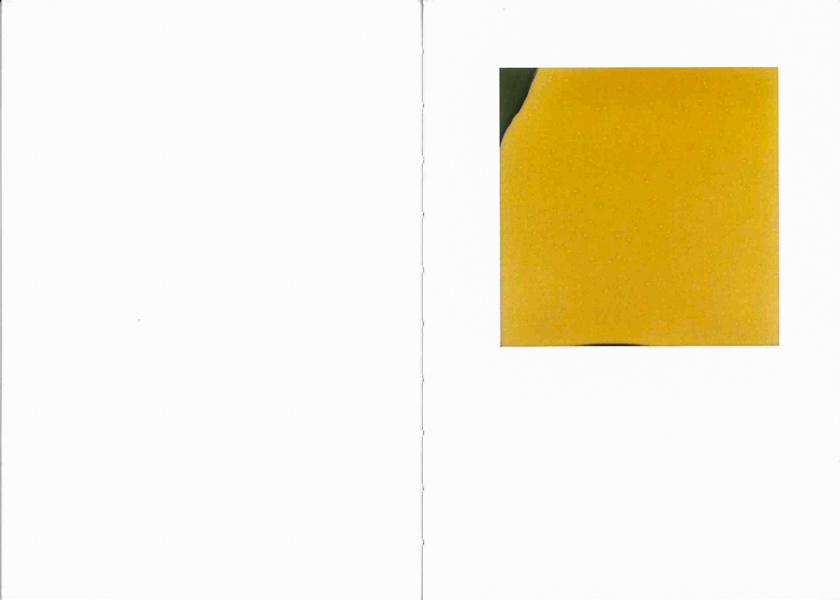

O lado bom desta angústia manifesta-se nos movimentos tranquilos da Susana quando pega no x-acto e esventra uma polaróide, desmembra os seus componentes, destrói a sua organicidade. Há uma delicadeza no gesto, uma leveza nas expressões da sua cara enquanto discorre sobre as circunstâncias do seu processo criativo, que até nos esquecemos de como a mesma lâmina do x-acto pode cortar um pulso e trazer a morte. Há delicadeza, sim, mas uma delicada violência, outro nome que se pode dar à paixão pelo que se faz. A paixão pelo fazer da imagem, pelo pensamento sobre ela, pelo exercício de escutar o que dizem as coisas no seu inapelável mutismo, não sabendo o que virá depois. Depois daquele golpe, daquela tesourada, mais a preensão da polaróide contra a superfície rugosa da parede, mais a água quente da torneira que deixamos escorrer sobre a película, depois o ar, o gesto de sacudir, de expor a imagem à luz, de abandoná-la umas horas no congelador, e depois, e depois.

A Susana encomenda polaróides com defeito. Vêm estragadas, já inúteis para quem pensar a fotografia como uma forma límpida de resolução, para quem se compraz com a nostalgia dos começos, da obra que nasce do nada e depois é tudo. O defeito inscrito no suporte material opera, desde logo, como um desígnio do tempo: é este, o tempo, o grande artífice da imagem, é já o tempo que surge caducado, velho, na película, com o seu lastro impróprio. Como se à Susana apenas competisse cumprir com humildade um excesso de zelo a fim de não perturbar uma experiência temporal que lhe é anterior e radicalmente extrínseca. Mas como assim, anterior e extrínseca, se há toda uma série de operações conscientes que acontecem por intermédio da Susana: cortes, preensões, humedecimentos, abandonos, resgastes, migrações, mestiçagens?

De novo: o suporte vem com defeito, e é com defeito que a imagem começa. Uma ruína que já o é antes de o tempo ter infligido sobre as coisas um efeito de corrosão ou desbaste. (“Matéria fracassada: é a elevação da mercadoria ao estado de alegoria”, anotou Benjamin, [As Passagens de Paris, edição e tradução de João Barrento, Lisboa: Assírio & Alvim] 2019: 321.) A Susana faz dos bastidores criativos – a génese de uma imagem – a própria série, o discurso rente à fotografia que se mostra. E ao percorrermos esses bastidores, as suas ínfimas galerias, percebe-se que cada operação mecânica deliberada, mais do que uma acção consequente, constitui uma dobra que adensa o segredo. O segredo da imagem, a imagem como segredo: o teor imperscrutável da sua origem.

Vejamos. Se esmaguei a superfície com o polegar, ou se a ponta da tesoura me fez prever a existência de riscos em bruto sobre a película instantânea, mais tarde ou mais cedo a imagem irá provar como é soberana no modo como confunde a lógica que une as causas aos efeitos. A violência da preensão ou da ponta da tesoura, que eu esperava reconhecer depois na imagem como os meus índices autorais, não se manifesta: dilui-se, abre-se, transforma-se. Mais tarde ou mais cedo, a única coisa que se revela – no sentido religioso da palavra, qual santo sudário de Turim – é a acção do tempo, à revelia de qualquer controlo ou omnisciência por parte da Susana. Acheiropoieta, como se diz dos ícones insuflados pelo sopro divino, sem o contágio da acção humana. Mas as mãos, os gestos e a sensibilidade da fotógrafa estão por todo o lado, aqui. Neste processo, o trabalho quer-se sujo, na sua impureza essencial, no refugo de que já fazem parte estas polaróides que a Susana encomenda, sabendo-as excluídas de qualquer puridade estética. São já doentes, portanto, os suportes onde a Susana vai tornar possível haver imagens, sobreposições, esquissos e espectros. Se Platão assistisse a este processo, teria razões de sobra para perseverar na sua desconfiança quanto aos artistas: a Susana é, de facto, uma perigosa “fazedora de imagens”, pondo em risco a natureza fugidia e vacilante das aparências que nos turvam.

.

.

[escre[ver]

.

Talvez deus resida mesmo no pormenor de cada um destes gestos, segundo o dictum de Aby Warburg – no pormenor da sua inexistência, o trampolim para as nossas derivas e imaginação. O trabalho da Susana não prescinde da atenção ao detalhe, desse maneio gentil com o lado mais frágil e efémero das coisas. Mesmo que seja o pormenor numa obra tão extensa quanto a de Rui Nunes (n. 1945): uma criação fotográfica poderia calcorrear todos os livros do escritor, ir repescar excertos avulsos, ponderar modos de fazer ver o que, na escrita, são as inquietações mais recorrentes de um autor. A Susana teria muito por onde escolher nesta escrita, ponto de partida do projecto Rastro, Margem, Clarão: o indizível do horror, a barbárie da civilização, o desespero amoroso na busca por um mínimo de tréguas em tempos de cólera domesticada. Ou a fúria contra o poder nos seus matizes mais despudorados – pátrias, hinos, bandeiras, guerras – e nos signos mais maliciosamente subtis – e daí a agressão de Rui Nunes dirigida à própria frase, que sustenta a literatura e o discurso na qualidade de megafones do poder instituído, ou como veículos de autocomprazimento e bajulação, o rebuçado digital na boca de um Narciso que, em vez de água, se mira nos poemas que teimou escrever depois de Auschwitz.

Rui Nunes tem um modo muito seu de “fisicalizar a linguagem” (a expressão é sua, numa entrevista ao jornal i). Fisicalizar: porque é de um corpo que se trata, afinal. Um corpo de palavras, com respirações, movimentos, choques e infernos. Acontece haver nos livros de Rui Nunes uma proliferação de bocados. Uns com aspecto formal de prosa, texto corrido, sem parágrafos, puro corpo visualmente opaco, como se a noite se despenhasse sobre a página. Outros surgem com o desenho esguio de versos, como resíduos de um poema que o tempo foi condenando ao desgaste, disseminando-o depois por vários livros.

A Susana escolheu um desses bocados – um excerto do livro Rostos – e fez com ele o mesmo que faz às imagens: escavou-o, esventrou-o, deixou-o morrer para que o tempo viesse depois fazer das suas, espalhando migalhas, contaminando a emulsão, impulsionando novas formas de vida. Fisicalizou a leitura, como físicas são as imagens da Susana: físicas, hápticas, tácteis. Vertiginosas, algumas. Muito lentas, outras. O olhar desliza pelo relevo dos veios e estrias da imagem, pelos seus sulcos e fissuras, indeciso entre limitar-se a ver e a vontade de tocar. (…)

.

.

.

Susana Paiva, Na imprecisa visão do vento,2020

.

.

.

A exposição “Rastro, Margem, Clarão” esteve patente em Castelo Branco, na Casa Amarela – Galeria Municipal, de 6 de novembro a 23 de dezembro de 2020.

.

.

.

Cada livro da série “Rastro, Margem, Clarão” resulta de uma colaboração entre um fotógrafo e um ensaísta, “apresentando uma visão pessoal criada em torno de um universo inclassificável no panorama literário português: algures entre a forma e o informe, o medo e a raiva, a evidência intolerável do real e a vacilação das imagens”, a obra de Rui Nunes.

.

Pode ver os outros dois livros no Fascínio da Fotografia: “Basta que um pássaro voe” de Rui Dias Monteiro (fotografia) e Vítor Ferreira (texto), aqui e “Boca” de Valter Vinagre (fotografia) e Eunice Ribeiro (texto), aqui.

Pode assistir a uma conversa com Diogo Martins, sobre o projeto, aqui.

Pode saber mais sobre esta obra ou sobre a Terceira Pessoa aqui e adquirir o livro aqui.

Pode conhecer melhor a obra de Susana Paiva aqui e no Fascínio da Fotografia aqui. Sobre o livro “Cegueira”, aqui.

.

.

.

Pingback: RUI DIAS MONTEIRO, BASTA QUE UM PÁSSARO VOE, 2020 | FASCÍNIO DA FOTOGRAFIA

Pingback: VALTER VINAGRE, BOCA, 2020 | FASCÍNIO DA FOTOGRAFIA

Pingback: AGENDA . EXPOSIÇÕES . ABRIL A JUNHO . 2024 | FASCÍNIO DA FOTOGRAFIA

Pingback: AGENDA . EXPOSIÇÕES . JULHO A SETEMBRO . 2024 | FASCÍNIO DA FOTOGRAFIA